福来魚/さかなの日

皆様、お久しブリです🐟

今回は福が来る魚、「フクラギ(福来魚)」のご紹介です。

「フクラギ」とは

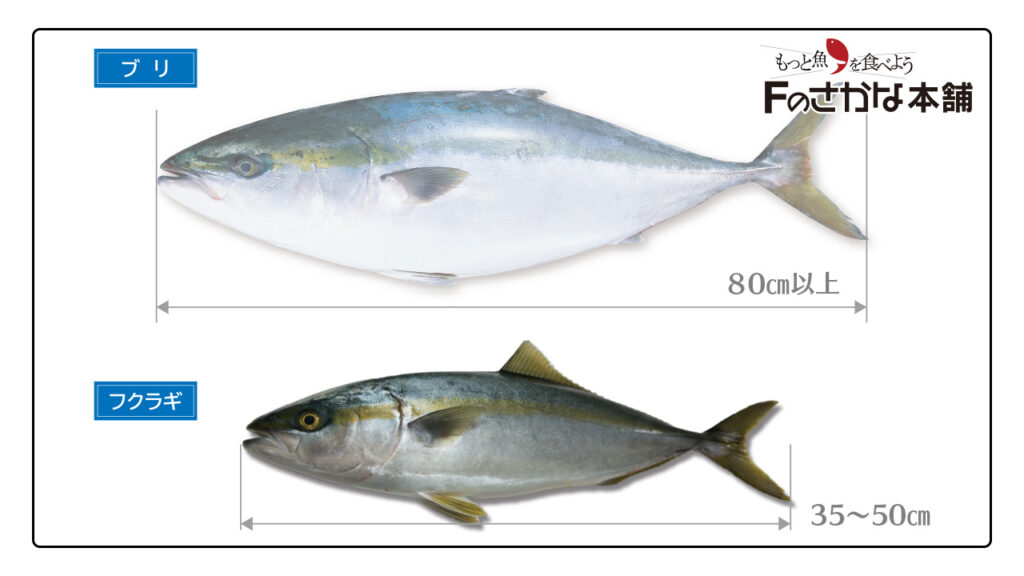

フクラギは成長すると、あの大きな魚「ブリ(鰤)」になります。

同じ魚なのに成長に伴い名前が変わりますが、分類はスズキ目アジ科ブリ属で種はブリです。主に大型に育ったものに対して「ブリ」と呼びます。

そして「フクラギ」という名称は石川県や富山県の地域での呼び名で、生後一年未満の35~50cmに育ったもののこと。他の地域ではイナダ(東京、秋田)やハマチ(大阪、島根、高知)、ツバス(福井)など違う名称で呼ばれますが、全部同じ魚です。

フクラギという名前の由来は、脹脛(ふくらはぎ)のような大きさだからという説があります。ちなみにフクラギを漢字で書くと「福来魚」、富山県では大漁で港がにぎわい「福が来る魚」と呼ばれたことが由来でついた字です。多くの港に福が来ていると素敵ですね。

出世魚で知られる魚

ブリは「出世魚」で有名な魚。ボラやスズキも「出世魚」として知られていますね。これらの魚は成長につれて風味が変わるために名前が変えられていたそうで、それに乗っかって縁起を担いだのが侍たちです。

日本で有名な武将たちは、幼少期や青年期などで名前が違います。昔は出世で名前が変わるのは武士の風習だったのです。例えば皆さんがよく知る徳川家康は、幼いころは松平竹千代と呼ばれ、今川氏の人質となっていた時は松平元信から元康、その今川氏から独立すると松平家康になり、最後はご存知の通り徳川家康と5度も名前が変わりました。

家康に限らず他の侍も成長や出世にともなって名前を変えていたので、名前が変わる出世魚は成長や出世を祝う場にはピッタリだったのでしょう。

ただ、これらの出世魚には各地方で独特の呼び名がつくため覚えるのが大変。

石川県と富山県ではコゾクラ→フクラギ→ガンド→ブリ、関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリと変わるようで、寿司屋で注文するときに迷いそうですね。

コゾクラより小さい稚魚は「モジャコ(藻雑魚)」と呼ばれています。

ブリとフクラギの風味の違い

ブリの旬は冬ですが、フクラギは通年で楽しめる魚です。

旬のブリは脂がのっていて旨味と甘味が堪能できます。対してフクラギの身にはあまり脂がのっていません。あっさりしていて、脂を味わうよりも肉の美味しさを楽しめます。どちらもビタミンDやビタミンB1/B2が豊富で、EPAやDHAをバランスよく含んでいるので栄養的には遜色ありません。どの時期に食べても美味しい魚です。とは言っても、肉質が違えば合う食べ方も違うもの。

脂がたっぷりとのったブリには、ブリ大根のような煮物や味噌漬け・照り焼き・塩焼きのような焼き物、かぶら寿司のような料理が合っています。逆に脂の少ないフクラギは、刺身やたたき、寿司など生で食べるのに向いています。漬け丼などにして楽しんでもよいですね。

Fのさかな本舗では、ブリに関連した商品「加賀屋監修 海鮮づけ椀の具」や「天然能登寒ぶり味噌漬け」を取り扱っております🐟

この機会にぜひご賞味ください☺️

「お刺身盛り合わせ」にも、運が良ければフクラギが入ることもあります🙏

\Fのさかな本舗でブリやフクラギ販売中/