大衆魚代表「鰯」/さかなの日

石川県では春のこの時期になると、イワシが大漁に網にかかるとよく聞きます。

今回は大衆魚の代表である「イワシ(鰯)」のご紹介です。

「イワシ」とは

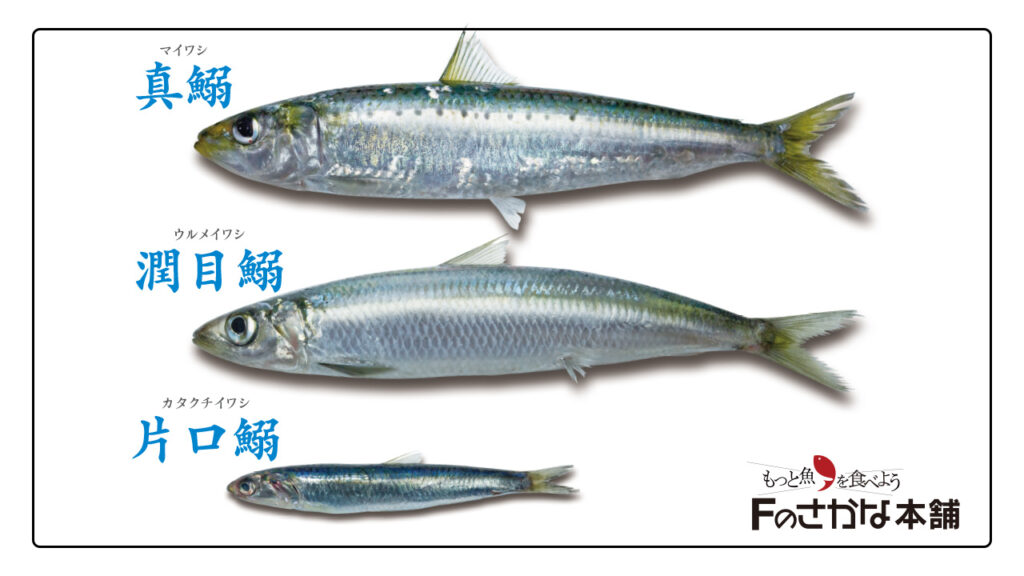

イワシと言えば誰もが知っている馴染みの魚ですね。日本では主に「マイワシ」「カタクチイワシ」「ウルメイワシ」の3種類を総称して「イワシ」と呼んでいます。

イワシを漢字で書くと「鰯」。「魚」偏に「弱」と書きます。文字通り鮮度落ちが早く、すぐに死んでしまったり、サバやアジ、カツオやマグロなどの肉食性魚類などに食べられてしまう弱い魚なのです。

しかしイワシが少なくなると、それを栄養源にしている魚類にも影響が及び、弱い魚といえども食物連鎖では重要な位置を占める大切な魚です。

そんなイワシには敵の攻撃をかわす技があります。それは密集した大群を作り、大きな塊ごと一斉に同調した泳ぎで敵の攻撃をかわす習性です。団体で移動する魚だからでしょうか、他の魚が獲れないくらいに大漁のイワシが網に入ることもあるとか。小柄なイワシが網に挟まってしまい取るのが大変と漁師さんのいう話も聞きます。

健康維持に強力

イワシは手や包丁で簡単に捌ける魚です。基本の下処理さえ覚えておけば、煮たり焼いたり、すり身にしたり、鮮度がよいものはお刺身にしたりいろんな料理が楽しめます。

イワシは良質のたんぱく質と、病気に対する抵抗力を高め精神を安定させる効果があるカルシウム、その吸収を助けて骨を丈夫にするビタミンDが豊富に含まれます。

血合部分には、皮膚の弾力性を保ち唇のあれを防ぐビタミンB2、悪性貧血を予防、肝臓の強化に役立つビタミンB12、低血圧症や貧血の予防に役立つ鉄分もあります。また脂肪の代謝に深いかかわりがあるB6も多く含み、不足すると皮膚炎、神経炎、肥満、動脈硬化になりやすいとか。さらに血圧を正常に保つタウリン、血栓の予防や脳の老化防止に役立つEPAやDHAは、青魚の中でも含有量が多く生活習慣病には最強の味方です。ただし、鮮度が落ちると酸化によって逆効果になることもあるので新鮮なうちにいただきましょう。

目利きのポイント

- 眼が澄んで、ふっくらしていること。

- ウロコが残っていれば取り扱いが良好だった証拠。(店頭に並ぶ時は無いものの方が多い)

- 体色が鮮明で張りがあること。

- マイワシなら黒点が明瞭なこと。鮮度が落ちると薄れます。

北陸地方では「カゲを見よ」という言葉があります。「カゲ」とは鰓蓋(えらぶた)を開けると中にあるブラシ状の鰓耙(さいは)といわれる部分のこと。この部分が赤くみずみずしい色をしていれば新鮮な証拠です。

優良な加工食材

鮮度が落ちるのが早いイワシですが、昔から煮干や干物、塩漬けなどさまざまな加工品が作られています。このような加工品は、海の無い山間地域の人達にとって、たんぱく質やカルシウム、塩分などの補給源として欠かせない貴重なものでした。イワシは大切な食材だったことが伺えます。

イワシを使った自慢の郷土料理は全国にたくさんありますが、加賀や能登にも「こんかいわし」というものがあります。イワシの糠漬けのことで、米糠がなまって「こんか」と呼びます。

流通事情が悪かった頃に冬の保存食として重宝され、荒天続きで出漁できない時期の食材の一つです。

当時は、大漁で安値の時にイワシを買込み各家庭で糠に漬け込みました。そのまま焼いて香ばしくご飯のおかずにするもよし、糠を洗い落として薄切りにし酢をかけてもよし。こんかいわしの旨味と塩味を生かし、野菜と酒粕を加えた鍋料理「べか」(石川県羽咋)も冬場の人気メニューです。

昔は魚が大漁に獲れると、港が祭りのように盛り上がったと聞きます。イワシが大漁に獲れる地域では、もしかしたら「春のイワシ祭」が開催されているかもしれませんね🐟

アンチョビパスタが食べたくなりました。

\Fのさかな本舗では干物が販売中/

運が良ければイワシが入っているかもしれません☺️